“抽脂塑形+胸部升级”同步完成的诱惑,让自体脂肪隆胸成为热门选择。但这一“变废为宝”的术式究竟适合谁?结果能否如预期般理想?本文将从技术原理、适配人群到真实结果,为您拆解自体脂肪隆胸的“美胸密码”。若您正纠结于“瘦身+丰胸”的双重需求,这篇解析或许能助您理清思路。

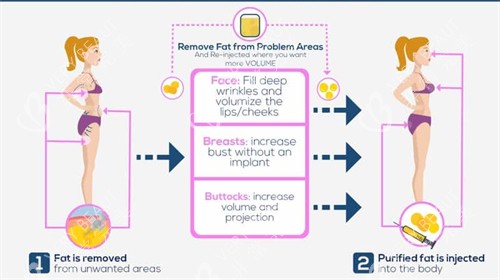

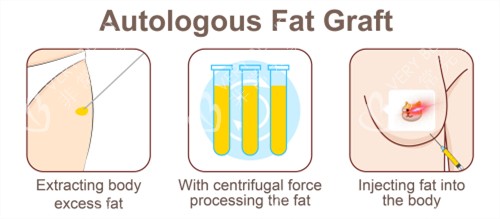

一、技术拆解:脂肪如何“搬家”重塑曲线

核心流程:

精密吸脂:从腰腹、大腿等脂肪囤积部位提取颗粒脂肪;

活性提纯:通过离心或静置分离破损脂肪细胞与杂质;

分层注射:将高活性脂肪颗粒以“少量多次”原则注入乳腺后或胸大肌下层。

优势亮点:

✅材料天然:自体组织无排异风险,触感柔软自然;

✅双重收益:吸脂部位围度减少,胸部罩杯尺寸提升;

✅动态调整:可根据脂肪吸收情况多次补打优化形态。

二、自测适配:您是否符合“脂肪搬家”条件?

理想候选人画像:

BMI≥18,腰腹/大腿有足量冗余脂肪;

胸部基础条件尚可(非重的平胸或下垂);

追求自然手感,接受渐进式改善。

慎选人群警示:

⚠️过瘦者(脂肪存活率可能低于30%);

⚠️乳腺疾病或糖尿病未控制者;

⚠️期望单次手术从A杯升至D杯的求美者。

三、结果真相:吸收率与“二次发育”的博弈

关键数据:

存活率:约30%-70%,受注射技术、个人体质影响;

手术次数:多数需2-3次补打(间隔3-6个月);

体积变化:单次注射后可能缩小1-2个罩杯,之终结果在6个月后稳定。

理性期待:

✅可改善轻度乳房下垂,增加上围饱满度;

✅对称性调整(如先天大小胸);

❌无法逆转重度下垂,替代不了假体隆胸的挺翘感。

四、风险规避:让脂肪“存活”得更聪明

医生技术关键点:

低负压吸脂:减少脂肪细胞损伤;

多层次注射:建立立体血运促进存活;

精密定量:单侧注射量≤200ml(过量易液化坏死)。

术后护理口诀:

禁忌按摩:1个月内避免挤压胸部;

营养支持:补充维E、蛋白质促进脂肪代谢;

监测变化:记录吸脂部位平整度与胸部触感。

五、长期价值:身体塑形的“生态循环”

深层意义:

自体脂肪移植不仅是“拆东墙补西墙”,更是身体脂肪分布的“再平衡”。腰腹吸脂后可减少内脏脂肪堆积风险,而胸部脂肪增加可能提升局部代谢活性——这种“生态调整”需结合运动与饮食长期维护。

延伸可能性:

多余脂肪还可用于填充面部凹陷(如太阳穴、苹果肌),实现全身年轻化联动。

结语

自体脂肪隆胸的魅力在于“真实感”与“可持续性”,但它并非“一劳永逸”的解决方案。若您追求自然丰盈、接受渐进式改善,且具备充足脂肪储备,它或许是值得探索的选择。

行动建议:

面诊时要求医生展示类似病例的长期随访照片;

术前通过3D成像模拟预期结果;

预留2次手术预算,以应对吸收率波动。

记住:医美是“医学”与“美学”的交集,理性决策的前提永远是:正视自身条件,尊重科学规律。